<高齢者雇用安定法が改正されました>

今回の改正で、事業主は次の内いずれかの措置を講じなければなりません。

1.高齢者雇用の実施義務の対象年齢

下記のとおり平成25年まで段階的に引き上げていく必要があります。

(1) 平成18年4月1日~平成19年3月31日 62歳

(2) 平成19年4月1日~平成22年3月31日 63歳

(3) 平成22年4月1日~平成25年3月31日 64歳

(4) 平成25年4月1日以降 65歳

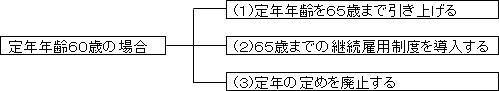

2.事業主の講じる措置の種類

(1) 定年年齢を65歳まで引き上げる

全員の65歳までの雇用が義務付けられます。

一般的に高齢者の場合、体力、気力、能力についてかなりの個人差が

生じますので、会社側から見ればかなりリスキーな制度となります。

(2) 65歳までの継続雇用制度を導入する

継続雇用制度は、原則として希望者全員を対象としますが、労使協定

により、継続雇用の対象とする労働者の基準を定めることができます。

特に中小企業の場合は、最も現実的な制度と言えます。

(3) 定年の定めを廃止する

定年制度そのものを廃止する制度です。事業主は労働者が希望する限り

いつまでも雇用の義務が生じ、事業主にとって最もリスキーな制度と言えます。

2.継続雇用制度を採用する場合の留意点

(1) 適用対象者の範囲を決める必要があります。

(例)

①原則として希望者全員

②希望者の内、会社が定めた基準に適合する者について適用

②の場合、対象者の限定の基準については原則として労使協定を締結する

必要があります。

但し、努力したにも拘らず、労使間で協定ができなかったときは、経過措置と

して平成23年3月31日(中小企業の場合)までは、就業規則等で対象者の

基準を定めることができます。

(2) 継続雇用の対象者の基準について具体的に定める必要があります。

「会社が必要と認める者」「上司の推薦がある者」といような規定は駄目です。

(例)

①勤務成績が優秀で、業務遂行に必要な能力、体力を有していること

②協調性のある者

③心身ともに健全である者

④当該職務に必要な知識、経験、能力を有すると認められる者

⑤定年前3年間の平均考課がB以上であること

(3)継続雇用が確保される限り、労働条件の変更は可能です

①賃金の変更

②身分の変更

|